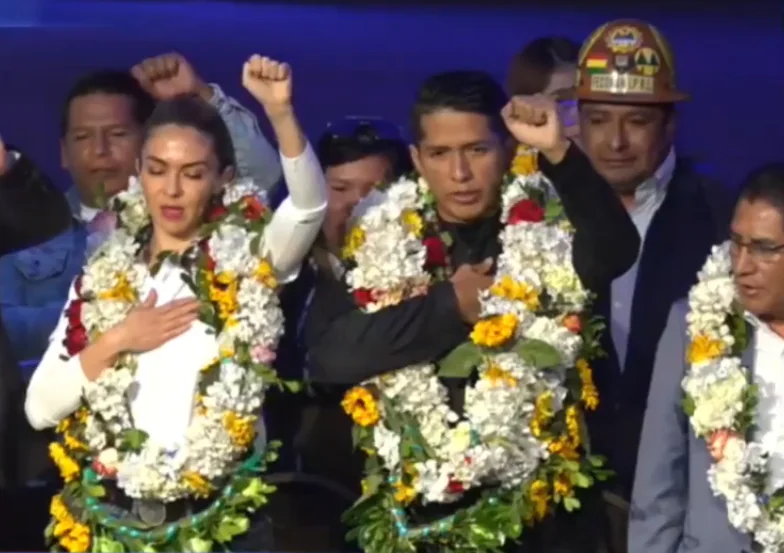

La candidatura de Andrónico Rodríguez a la Presidencia del Estado ha querido presentarse como el surgimiento de una nueva generación política. Sin embargo, la elección de Mariana Prado como su acompañante de fórmula a la Vicepresidencia evidencia que el pasado sigue teniendo un peso determinante en las decisiones del presente.

Mariana Prado no es ajena al poder. Fue jefa de gabinete de Álvaro García Linera durante el largo gobierno de Evo Morales y, más tarde, ministra de Planificación. Su carrera ha estado íntimamente ligada al núcleo más cerrado del evismo, y su retorno a la política activa parece menos un signo de renovación y más una continuación —quizá con otros nombres— de las lógicas del viejo poder.

La cercanía entre Prado y García Linera, y la influencia evidente de este último en la candidatura de Rodríguez, reflejan la persistencia de una estructura que se resiste a dejar de influir. El discurso del relevo generacional pierde fuerza cuando se acompaña de decisiones que devuelven al escenario a figuras centrales del pasado reciente.

Pero más allá del debate político, la figura de Prado merece una reflexión ética que no puede eludirse. En 2017, como ministra de Estado, decidió declarar a favor de William Kuschner Dávalos en un proceso judicial por feminicidio. Lo hizo de manera voluntaria, escoltada por seguridad estatal, y con una declaración pública que ponía en duda el proceso judicial al afirmar que “cree vehementemente en la inocencia de Kuschner”.

Ese acto, denunciado en su momento por Radio Deseo, fue más que una decisión personal. Fue una expresión de poder. Una ministra de Estado no puede intervenir en un juicio de esa magnitud sin alterar el equilibrio de fuerzas. Su presencia, acompañada de aparato oficial, fue leída —inevitablemente— como una forma de respaldo gubernamental a un acusado de feminicidio. Aún más grave fue convertir el juicio en un terreno de creencias personales, como si el peso de la palabra de una autoridad debiera prevalecer sobre las pruebas y el dolor de las víctimas.

Desde una perspectiva feminista, lo sucedido no puede ser minimizado. En un país donde la violencia contra las mujeres sigue cobrando vidas, la responsabilidad ética de quienes ocupan cargos públicos debe ser mayor. La justicia no puede ser manipulada desde los lugares de privilegio ni puesta al servicio de lealtades personales o políticas.

La fórmula Andrónico–Prado plantea así una disyuntiva importante: ¿estamos ante una verdadera alternativa política o frente a un intento de reciclar viejas estructuras con nuevos rostros? Las señales que da esta candidatura —desde sus operadores hasta las decisiones que toma— deben ser analizadas con sentido crítico, especialmente cuando se trata de figuras con antecedentes que comprometen la confianza en su compromiso con los derechos humanos y la equidad de género.

La democracia se construye también con memoria. Recordar no es castigar; es ejercer ciudadanía con conciencia. En tiempos donde la violencia de género sigue siendo una herida abierta en Bolivia, quienes aspiran a gobernar deben entender que no basta con tener discursos progresistas: hace falta coherencia ética, empatía con las víctimas y una justicia verdaderamente independiente del poder.